黄土中原

前几年红旗渠的故事被大力宣扬,先是拍了电视剧,大概觉得受众还不够,又在火爆的“百家讲坛”开讲。我本来也是对建造红旗渠的人充满敬意的,可当有人要以那时的人自豪于仅得“薄薄的奖状”的“无私奉献”来指责现代人要求公平合理的报酬时,立即充满反感。国企高管住高档住房乘高级专车,靠股权激励摇身一变成为千万亿万富豪,还要普通职工去无私奉献;私企老板最喜欢无私奉献,可以加快他们进入富豪榜的速度;外企也会喜欢无私奉献的,虽然在本国赚不到钱,在中国一定是盆满钵满。

我这次旅行是专门绕行林县(目前称林州)去寻找红旗渠。

我乘车经潞城到林州,途中正好经过红旗渠的渠首,在山西平顺县的石城镇西,公路就建在浊漳河北岸。为取水,在此修了拦河坝来抬高水位,渠的源头就在河南岸,这附近处处是太行的断崖绝壁,但我没有下车,因为如果等不到下班车就可能难找地方住。

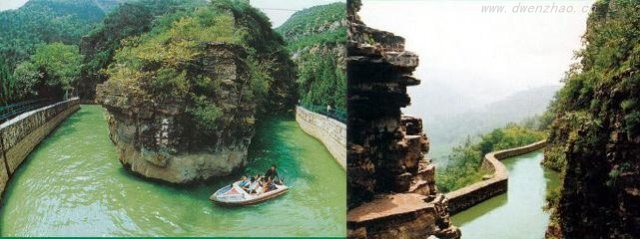

从这里一直到三省交界处附近的青年洞,渠一直与河相伴,只是渠道在半山处绕行,是建设最艰难的一段,在网上搜到几张照片,景色很美。这里基本没有路,沿窄窄的渠岸行走也很不容易,有些可能是航拍,摄影师很不简单。这还是山西境内。

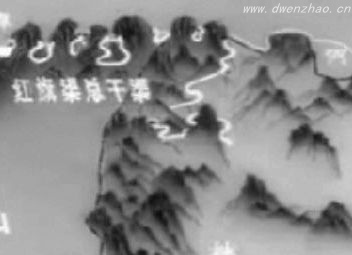

从青年洞附近开始,渠道转向南,应还有一段绕行崖壁间,但在公路上已看不到,具体景象就不清楚了,但从搜集到的资料看已相对平缓,基本为丘陵了。根据官方数据主干渠有70公里长,那么“在太行山的悬崖峭壁上”开凿的最多有30多公里,如下图描写的那样。

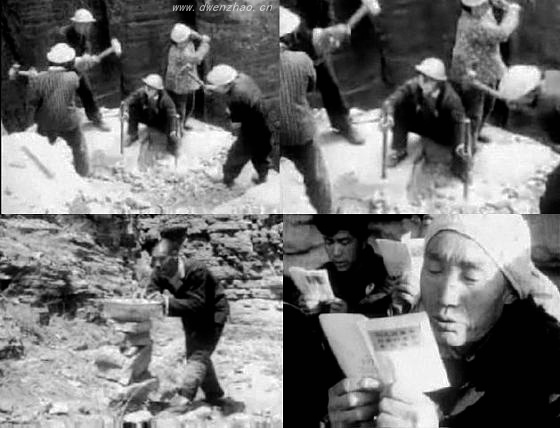

这是纪录片中的截图,如果是现在肯定入选“感动中国”。其中上面的两张照片是悬在半空拿工具去清理风化的岩石,避免开凿时石头掉落伤人,纪录片上就像演杂技。据说开始开凿时伤亡较多,可能一些就与没有做这种清理有关。下面的两张是在半山处打炮眼,主要的开凿还是要靠炸药,而不是钢钎一点点凿,一些报道说“靠双手开凿出”就有些夸大了。当然这也不容易,但看了宣传片给人的印象就是1500公里渠道都是在崖壁上用手开凿出来的,那就是被舆论“引导”了。

纪录片中还有一段,是“铁姑娘”双手拿钢钎,形象经典!还有土造水平仪和学习“老三篇”。

总干渠绕了个大弯通到任村和姚村间的分水岭,这里建了个分水苑,然后一分为三,称为3条干渠。这里和青年洞都是红旗渠的景点。青年洞更是重点,因为悬崖绝壁好看,但门票也不菲,一边声称是爱国主义教育基地,还要弘扬艰苦奋斗无私奉献的红旗渠精神,一边搞商业化景区收门票,把“红旗渠”当作商业名片来大做广告,精神搭台经济唱戏,说是说做是做,忽悠人的感觉。

因为分水苑交通方便,林州到任村或东岗的车都经过,我就在这附近找水渠。

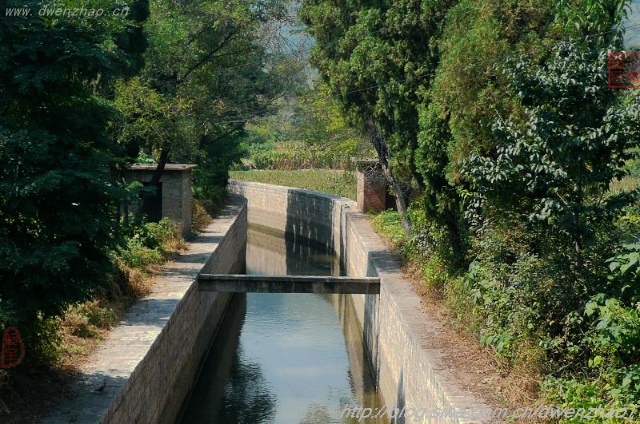

这是总干渠,很宽,报道说是8米宽,4.3米高,但我看到的没有这么多,大概指的是水库上游的那段吧,那要从任村包车过去看了。

这是三条干渠之一。

这是另一条干渠,看起来与总干渠很像,那是因为没有参照物,实际上宽度差很多。

这是灌溉区的农田及村庄。

这附近是丘陵,渠道在山坡绕行,干渠大多是建在这样的地方,要仔细看才能找到,你能看到吗?

这是渡槽,有一条标着1958年5月。站在渡槽旁边是看不出哪边高哪边低的,要用水平仪去测量。

总干渠有70多公里长,其中要穿越很多山岭,合理分配高程差保证水能够自流过来就有一定难度,测量准确是非常关键的,要依靠专业人员预先规划出路线才能去搞建设,如果只靠艰苦奋斗的精神而没有配套的技术设备,费劲修的渠道就无法让水流过来。

当然,我绝对不想去贬低红旗渠,因为这项工程确实解决了居民的生活灌溉的迫切需要,绝对是是顺应民心的惠民工程,这才是根本,这与大炼钢铁有本质区别,虽然可能有些规模过度。那时国家没有钱,大修水利等公共设施都要“义务”劳动,甚至有些还要自带干粮,确实像“无私贡献”,但也不是绝对如此,如果费了那么大劲而没有水来还会这样满足吗?实在的结果才是最大的满足。现在国家财政年年超收,公务员、精英们许多都住高档住宅开高级轿车了,也应拿出些钱来建设公共工程吧,给劳务费也是实现惠及所有人的一种方式,不能指望群众还要像过去时代那样义务劳动无私奉献,时代不同了,思想和方式也要与时俱进啊。